| ウェルカーサ新中野・共用空間 / アート製作過程 |

| 約4ヶ月間にわたるアートの製作過程をピックアップしました。 掲載するのは製作過程のほんの一部分ですが、出来上がっていく楽しさを 少しでも感じていただけたら幸いです。 |

| 現場確認 |  |

設計依頼をいただき現場を見に行きました。 コンクリートの躯体ができあがった状態でした。 |

| テーマ |  |

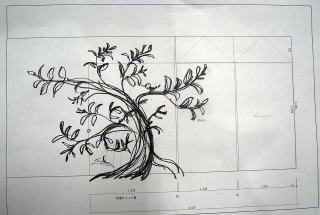

本物の材料を使い、アートを取り入れたギャラリーのような空間をつくる。 年数がたっても古さを感じさせず、味わいが出てくる。 そんな空間を目指しました。 そのためには、経年で味わいが出てくる本物の材料を使います。 本物の材料で作った白い箱のような空間に、本物のアートをちりばめる。 これらを実現させるために、永年の友人でもあるアーティストの持田真理子さんに相談しました。 ガラスと鉄を素材に力強い作品を造るアーティストです。 彼女がテーマに掲げたのは「生命の樹」 このスケッチからスタートしました。 |

| 家具1 |

|

<材料探し> 白い箱の中には ・鍛造の鉄のオブジェ「生命の樹」 ・漆喰の壁画 ・雰囲気をかえることができる架け替え可能なアートをひとつ そしてエントランスホールでちょっと座って話ができたり、 人を待っていたりできるように座れる場所がほしいです。 イメージしたデザイナーの家具では予算オーバー。 では「オブジェとなるようなベンチを造ろうと」とりかかりましたが、家具用の大きな木材は非常に高価でこちらも予算をオーバー。 ならば、直接市場に木をさがしに行こうと静岡県内の材木屋さんに出かけました。 |

| 家具2 |

|

1日がかりで5件ほど材木屋さんをまわり、数え切れないほどの木を見てまわりました。 やはり無垢材の存在感はすごいです。 無垢材は高いというイメージがありますが、そんなことはありません。 樹種、木目、乾燥の度合いなど条件によってピンからキリまでさまざまです。 今回のイメージは、家具用に狂いのないきれいに整った木できれいな家具をつくるのではなく、むしろ少し暴れているような生命力を感じられる木でつくるオブジェのような家具です。 そして決めたのはこの木です。 何十本という木を吟味しましたが、なんとこれは今日一番最初に見た木でした。 そうです。私たちはこの木に呼ばれてしまったのです(^^) |

| 匠の技 |   |

今回木工の製作をお願いしたのは、静岡の伝統工芸品・楠細工を伝承している楠工房・安井豊さんです。 左は工房で見せていただいた板と板を接合する「ほぞ」ですが、こんなほぞを皆さん見たことがあるでしょうか? 安井さんの師匠・鳥澤康正氏が復元した貴重な匠の技です。 今では使われることのない加工=造る技をもった人がいない、たいへん貴重なものです。 この複雑な加工をした2枚の板を、いったいどのようにして組み合わせるのか、立体的な「知恵の輪」のようで、手にとってみてもまったくわかりません。 この複雑で、そして美しいほぞを生み出した職人さんは、いったいどんな頭をもっていたのでしょう。 これらを継承している鳥澤氏の匠の技は、本当に素晴らしいです。 |

| 鉄のオブジェ 1 |

|

鉄のオブジェ・生命の樹の製作も始まりました。 工房の床には持田さんの手で、原寸大の「生命の樹」が描かれました。 これを下敷きに鉄の製作を進めていきます。 |

| 工房 |  |

鍛造の鉄製作はオアシス・渡辺薫さんです。 工房の中は材料の鉄とさまざまな道具が置かれ、この場にいるだけでワクワクさせてくれます。 渡辺さんはすべての工程を手作業で行います。 鉄を叩くのも機械をつかわず腕1本で叩きます。 物づくりのエネルギーだけでなく、まさに体力勝負です。 |

| 古布 |  |

漆喰壁画、鉄のオブジェ、木のベンチ。 これらは固定のアートとして設置しますが、雰囲気を変える道具として取替え可能な部分もひとつ造ろうと思います。 持田さんといろいろ検討した結果、表参道の「もりた」さんでみつけた古布を仕立て、タペストリーにすることにしました。 選んだ布は写真右から、白い布は絞りの反物です。 染める前の段階のもので、絞りの糸がついたままの状態で、長いことどこかの呉服屋さんの倉庫に眠ったまま、ついに染められることがなかったものです。 ひとつひとつ丁寧に糸で絞られている絹の生地は素晴らしい存在感がありました。 赤い布は金糸を織り込んだ100年以上前のインドネシアのアンティーク帯。 そして中央の黒い布はアジアのもので、現地は不明ですがこちらもアンティークの帯です。 これらを使いタペストリーを製作します。 |

| 鉄のオブジェ 2 |

|

<細部の検討> 設置する場所が住宅などの私的な場所であれば問題はないのですが、マンションのエントランスホールとなると不特定多数の方が利用します。 鉄のオブジェは面格子の代わりに設置します。 隙間から人が入れないようにし、そして触わっても曲がらないような強度をもたせ、かつ葉や枝の尖ったところで怪我をしないように、、、等、オブジェであるだけでなくさまざまな点に配慮が必要です。 施主に工房にいらしていただき、枝のサンプルを実際触っていただき細部を検討しました。 |

| 家具3 |   |

楠工房に材料が届き、削ってみるときれいな木肌が現れました! しかし選んだ木は家具用にしっかり乾燥させた木ではないため、その上これほど大きな分厚い木ですから、まだまだ木が暴れます。 「この木に呼ばれてしまった」と喜んでいた私たちでしたが、生命力あふれる木はそう簡単には言うことを聞いてくれませんでした。 無垢材を扱い慣れている安井さんは覚悟をされていましたが、それでも製作には想像以上の手間がかかりました。 |

| 鉄のオブジェ 3 |

|

工房を訪れると、今まで床に寝かせられていた樹が立ち上がっていました。 すごい迫力です! |

| 鉄のオブジェ 4 |

|

葉はこのような鉄のプレートを切り取り、熱しては1枚1枚叩いて造っていきます。ですから1枚として同じ葉はありません。 渡辺さんがたたき始めるとみるみる葉脈があらわれ、気がつくと1枚の葉ができあがっています。 しかし、これだけの大きな木に使う葉はをつくるには、気の遠くなるほど叩き続けなければいけません。 渡辺さんの腕は腱鞘炎寸前です。 |

| 鉄のオブジェ 5 |

|

出来上がった葉は持田さんの指示で次々と枝に溶接されていき、枯れ木はみるみる芽吹き、葉を茂らせていきます。 |

| 鉄のオブジェ 6 |

|

躍動する生命の樹が完成しました! しかし、せっかく完成したのですが、このままでは搬入ができないので、この後いくつかのピースに切断し現場まで運びます。 |

| 漆喰壁画 1 |

|

何の下書きもなく、持田さんはこの場で直接壁に下絵を描いていきます。 彼女の製作のモチーフは植物です。 今回は百合の花です。 漆喰を重ね、生命力あふれる百合の花が現れはじめました。 |

| 鉄のオブジェ 7 |

|

いくつものピースにわけられた「生命の樹」が現場に到着しました。 |

| 鉄のオブジェ 8 |

|

ホールの床に広げられた各枝のピースです。 |

| 鉄のオブジェ 9 |

|

各枝は元のかたちに溶接されていきます。 |

| 漆喰壁画 2 |

|

となりでは漆喰壁画の製作が進められています。 |

| 鉄のオブジェ10 |  |

ばらばらになっていた各枝がもとのとおりに溶接されました。 まもなく生命の樹の完成です! |